ご覧下さりありがとうございます。画像の後に、商品説明がございます。 本の出品です。

【即決】ご入札いただければすぐにお取引が成立します。

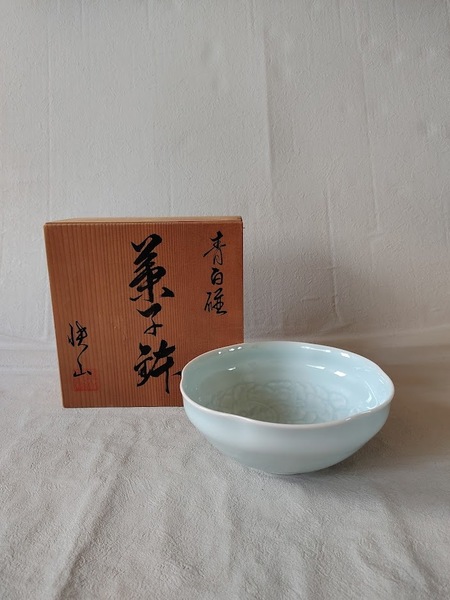

大型図録本 世界陶磁全集 12 宋 写真集 解説 原色カラー図版299点 単色図版320点余 中国 宋磁器図鑑 宋瓷 やきもの 陶芸 茶道具 中国古陶磁 中国古美術 中国古玩 白磁・青白磁・越州窯・北方青磁・南宋官窯・汝官窯・龍泉窯・耀州窯・定窯・天目茶碗・磁州窯・鈞窯 国宝 重要文化財 唐物 作品集 写真集 写真解説 論文 論考

座右宝刊行会 長谷川楽爾 責任編集 小学館 1977年初版第1刷 350ページ カラー図版299点 文様を含む参考モノクロ図版320点余 函入 カバー付き上製本

※絶版 ※月報付き 「アメリカだより 西田宏子、中川千咲氏のこと 奥平英雄」本巻執筆者紹介掲載

文化庁協賛 世界の至宝中国宋代陶磁の精粋を結集した最新の決定版、大型写真集・大型図録本。 世界の焼物の中で、品格において宋代にまさるものはないといって過言ではない。 南北各地に名窯が隆盛をきわめ、後代の規範となる傑作が生み出された― 日本国内・世界各国の著名な美術館・博物館コレクションより最高峰の作品を厳選して紹介。

白磁・青白磁・越州窯・北方青磁・南宋官窯・汝官窯・龍泉窯・耀州窯・定窯・天目茶碗・磁州窯・鈞窯… 宋王朝三百年間に開花した陶磁の豪華絢爛幽玄清楚な趣は世界陶磁の規範となった。 この精華の全容を一望し真髄に迫る最新版。

●原色カラー299点●文様を含む単色図版320点余収載。 水注、香炉、瓶、鉢、茶碗、枕、浄瓶、輪花鉢、水指、陶片ほか、 宋代陶磁の多角的理解を深めるための最高執筆陣の論文と年代の明らかな宋代遺跡一覧表、日本・韓国・東南アジア出土の宋代陶磁資料なども豊富に収録。 当代の最高権威による論文・解説を満載、その幅広い魅力を総合的・体系的に展開した陶磁研究と鑑賞の基本書。

【全集全体の紹介文】 陶磁の歴史は芸術の面からも、生活のレベルでも人類史と不可分のものです。本全集は世界の陶磁を網羅し、地域別かつ時代別に編集しました。 各巻、カラーおよびモノクロ図版に、専門家による解説、文献目録などをそえた構成。 美術館・博物館所蔵のものに、近年発掘された新中国の古陶磁などを加え、また諸窯の遺品も収録するなど、世界陶磁の決定版全集です。

一つ一つの陶磁に「人類の文化史」を語らせた 今後四半世紀は、実現不可能というべき決定版 世界的に最新資料を集大成した最大規模の決定全集 一万余点の写真資料を駆使、原色図版を豊富に収録 最新発掘の陶片なども、美しいカラーで数多く収録 日本陶磁では特に茶陶を重視、名品を各巻に収めた 各巻冒頭に陶磁文化史を載せ、体系的理解を深めた

【目次】 <本文> 本文 宋代の文化と陶磁 愛宕松男 宋の白磁 佐藤雅彦 宋代青磁の展開 矢部良明 宋の官窯青磁 長谷部楽爾 磁州窯・河南天目 長谷部楽爾 宋の天目茶碗 建盞と玳皮素を中心として 藤岡了一 宋瓷と日本文化 満岡忠成 宋代の輸出陶磁 日本出土品を中心として 亀井明德 韓国出土の宋代陶磁 崔淳雨 東南アジア 矢部良明 宋代陶磁の文様 中野徹 年代の明らかな宋代主要遺跡 矢部良明編 <図版> 原色図版・解説 本文挿入原色図版・単色図版 白磁 宋代越州窯・龍泉窯青磁編年試表 地図 青磁 磁州窯 天目 輸出陶磁 宋代陶磁の文様 図版解説 長谷部楽爾 亀井明徳 佐藤雅彦 矢部良明 林屋晴三 河原正彦 満岡忠成 主要文献目録 年表 英文本文目次 英文図版目録 西田宏子訳

《撮影・資料提供》 安宅コレクション 逸翁美術館 厳島神社 出光美術館 宇美八幡宮 梅沢記念館 永青文庫 冨川美術館 聖福寺 根津美術館 静嘉堂 大雲院 醍醐寺 鎌倉国宝館 掬枠巧芸館 九州大学 九州歴史資料館 救世箱根美術館 京都国立博物館 草戸千軒町遺跡研究所 滴翠美術館 熊本県教育委員会 松永記念館 三好記念館 薬師寺 白鶴美術館 畠山記念館 比叡山秘宝館 大和文華館 福岡県立筑紫ヶ丘高等学校 祐德博物館 太宰府天満宮 筑紫野市教育委員会 福岡市教育委員会 東京国立博物館 東北大学 久留米市教育委員会 東洋文庫 英彦山神社 鞍馬寺 円覚寺 近江神宮時計博物館 五島美術館 岡山美術館 佐野美術館 於美阿志神社 韓国国立中央博物館 徳川黎明会 中村記念美術館 福岡市立歴史資料館 福山城博物館 藤田美術館 豊前市教育委員会 武蔵寺 北方文化博物館 滋賀県立琵琶湖文化館 奈良国立文化財研究所 松岡美術館 陽明文庫 龍光院 鹿苑寺 アート光村 大塚巧藝社 便利堂 坂本万七写真研究所 石丸洋 愛宕松男 亀井明德 小西晴美 鈴木征一郎 宮原正行 矢部良明 韓哲弘 ルネ・ローラン アシュモレアン博物館(オックスフォード) サンフランシスコ・アジア美術館 エイブリー・ブランデージ・コレクション ベルリン国立アジア美術館(旧西ベルリン) ストックホルム東アジア古美術館 ネルソン・アトキンス美術館(カンザスシティ) パーシバル・デイヴィッド中国美術財団(ロンドン) ロイヤル・オンタリオ博物館(トロント) シカゴ美術館 大英博物館(ロンドン) ボストン美術館 ベルリン国立図書館鳥類アーカイブ(旧西ベルリン) フリーア美術館(ワシントン) ギメ東洋美術館(パリ) クリーブランド美術館 メトロポリタン美術館(ニューヨーク) ヴィクトリア&アルバート博物館(ロンドン) Ren Roland Ashmolean Museum, Oxford Asian Art Mascum of San Francisco, The Avevy Brundage Collection Museum fr Ostasiatische Kunst Staatliche Museen Preuischer Kulturbesitz, Berlin (West) Museum of Far Eastern Antiquities, Stockholm Nelson Gallery-Atkins Museum, Kansas City Percival David Foundation of Chinese Art, London Royal Ontario Museum, Toronto The Art Institute of Chicago The British Museum, London Museum of Fine Arts, Boston Birdarchiv Preuischer Kulturbesitz, Berlin (West) Freer Gallery of Art, Washington Muse Guimet, Paris The Cleveland Museum of Art The Metropolitan Museum of Art, New York Victoria and Albert Museum, London

【執筆者紹介】(月報に掲載) 愛宕松男氏 宋元の窯業をはじめ産業史にくわしい。元東北大学教授。京都女子大学教授。 佐藤雅彦氏 中国陶磁を中心に日本から西アジアに及ぶ美術を研究。京都市立芸術大学教授。 矢部良明氏 中国および日本陶磁史の研究に意欲的な新鋭学徒。東京国立博物館館員。 長谷部楽爾氏 中国・朝鮮・南海陶磁研究の中心。本巻責任編集者。東京国立博物館東洋課長。 藤岡了一氏 中国陶磁および内外の茶陶にくわしい学界の長老。文化財保護審議会専門委員。 溝岡忠成氏 内外陶磁に関する高い識見は学界の信頼を集める。滴翠美術館理事(元館長)。 亀井明德氏越州青磁を中心に、中国の輸出陶磁を精力的に研究。九州歴史資料館館員。 崔淳雨氏 高麗陶磁、李朝絵画等に深い造詣を有する。韓国国立中央博物館館長。 中野 徹氏金工、陶磁を中心に中国工芸美術の比較研究に余念がない。大阪市立美術館館員。 林屋晴三氏 日本・中国・朝鮮の近世陶、就中、 茶碗研究の権威。東京国立博物館工芸課長。 河原正彦氏 京焼・丹波・信楽・伊賀等、近畿諸窯を鋭意研究。京都国立博物館館員。

【各作品解説一部紹介】 白磁盤口瓶官字銘(十世紀) 定窯 Nelson Gallery-Atkins Museum, Kansas City, Missouri White porcelain vase with dished mouth. On the base is an incised mark of a character Kuan(官). Ting ware. 10th century. 高41.2cm くびれの強い細い頸に盤口をのせたこの瓶の形は、五代から宋初にかけて好まれたものらしく、白磁に限らず磁州窯系の早い作品にもみられる。この瓶にもっとも近い白磁の作例としては、遼寧省建平県碌碌科の遼墓から出土したもので、やはり底裏に「官」字銘をもつ。これよりもさらに頸の痩せた白磁瓶で、朱と金で彩色をした例が遼寧省赤峰大営子の遼墓 (959年) から出ている。長谷部楽爾氏は前者の方が早いと推定している(十世紀の中国陶磁一『東京国立博物館紀要』3号)から、このネルソン・ギャラリーの瓶も、十世紀前半の作とみなされるだろう。そういえば、胴のまるさやくびれた頸の形に唐代の遺風をとどめているように思える。作はとくに丁寧とはいえず、釉下に白化粧をもつらしいが、底裏の「官」 字銘とともに、五代定窯の早い作であることを物語っている。「官」字銘については本文を参照。 (佐藤雅彦)

黒釉金彩瑞花文碗(十一一十二世紀) 定窯重文救世箱根美術館 Bowl, covered with black glaze and decorated with floral sprays in gold. Ting ware. 11th-12th century. Kyusei Hakone Art Museum. 高5.2cm 口径18.9cm 高台径3.0cm 俗に黒定とよばれる黒釉の定磁として名高いが、土は白いものの幾分粗くざんぐりしており、あるいは定窯とは別の磁州系の窯で作られたのではないかともいわれる。 それはともかくも、作はきわめて薄く鋭く、造型的にはこの類の中でもとくにすぐれている。釉は河南天目にみられる黒釉とまったく同じで、口縁の所は釉層が薄くなるので、白土が透けて淡い飴色となる。余談だが、この現象が白縁天目のヒントになったのかもしれない。 金彩は碗の内面にある。金彩の付け方は前例と同じで、 蓮花と葉を束ねたモチーフを二箇所に置き、間に宝相華唐草を配している。はなはだ優美な文様ではあるが、これもまたすっかり擦れて、蓮束の一つがかろうじてみえる程度である。

青磁牡丹文鳳凰口水注 (十一世紀) 東窯 Muse Guimet, Paris Ewer with phoenix shaped spouts and splayed foot. Decorated with peony scroll in relief. Olive colour glaze. Tung ware. 11th century. 高20.5cm 胴径16.5cm 底径11.3cm かつて小山冨士夫氏が東窯に比定された青磁の遺品であり、クリーブランド美術館の青磁獅子口水注(図183) と並んで双璧をなす優作であろう。双鳳が鋭く鳴き交わすような姿態に作って全体が構成されているモニュメンタルな作品。この水注の形式は五代に始まるもので、その祖型はおそらく金属器にあったと推測される。胴を深く彫り込んで、牡丹文様をくっきりと高肉にあらわす装飾法は、浅葱色の釉色とともに東窯タイプの大きな特色であり、世界に六点ほど存在することが確認されているに過ぎない。高台はいかにも金属器風にかっきりと削り出され、内刳りを含めて総体に施釉されている。窯は判明していないが、華北における宋初の青磁のありさまを物語る貴重な資料でもある。

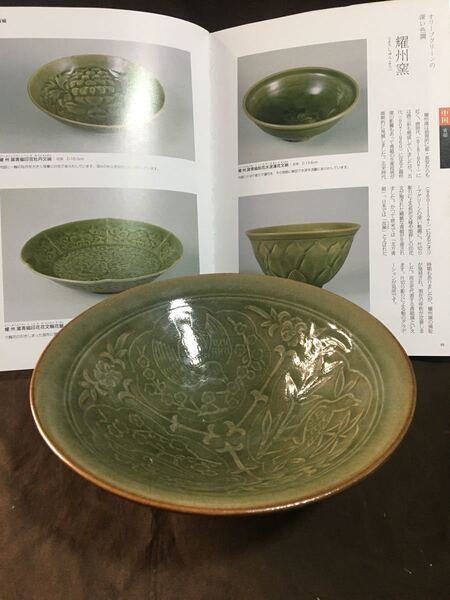

青磁牡丹唐草文合子(十一一十二世紀) 耀州窯 Percival David Foundation of Chinese Art, London Box and cover. Decorated both base and domed cover with a design of peony scrolls and borders of petals. Olive colour glaze. Yao-chou ware. 11th-12th century. 径17.8cm わずかに甲盛りをもった平たいこの合子を、晩唐五代のふっくらと大きい懐の深い合子と比較すると、時代の推移がよく看取される。定窯の北宋様式の合子もまたこの合子と酷似しており、越州窯でも宋初にはすでに平たい形式に移るようである。甲表には四方に牡丹花を置いて、細い茎をもった唐草で綴って空間を埋めていく北方青磁通有の装飾法が施されており、一文字の合せ口の側面には捻花をあらわしていて、手慣れた刀法がもたらす諧調は、いかにも小気味よい。深いオリーブグリーンの釉調がさらに文様に片切彫独特の奥行きのある陰影をもたらしている。北方青磁の代表作の一つといって過言ではあるまい。

青磁三足香炉 (十二世紀) 汝官窯 Percival David Foundation of Chinese Art, London Incense burner with three feet, decorated with hori-zontal grooves on the outside. Covered with bluish celadon glaze. Ju ware. 12th century. 高15.1cm 口径23.7cm 大振りの筒形香炉で、胴に数本の筋をあらわすほかなんの装飾もない。三方に取り付けられた足は獣足の便化したもので、型作りらしく、裏側は平らになっている。 足の畳付を除き、内外全面に美しい青緑色の青磁釉がかけてあり、総体おっとりした光沢がある。釉面には細かい貫入が生じており、またごく小さいぽつぽつがあちこちにある。底裏も滑らかに釉がかけてあって、小さい目跡が円形にめぐっている。胴側面の一部と足の一つに修理のあとがみられる。畳付の露胎の部分にみえる素地土は、灰色できめこまかい。故宮に伝わる汝窯とよばれる青磁と同作で、いわゆる汝官窯の典型作として名高いものである。

澱青釉三足香炉(十二一十三世紀) 鈞窯 Tripod incense burner. The feet are in the shape of animal heads. Covered with bluish celadon glaze. Chn ware. 12th-13th century. 高11.2cm 口径10.6cm 胴径12.1cm 胴がまるく張り、口が平らに開き、裾に短い三足のついた香炉で、よくとけて透明な感じのする澱青釉が全体を滑らかにおおっている。縁に錆の立った口部の造りは、宋代の華北窯に特有のもの、型作りの平たい獣足も宋金の間の遺例にときどき見受けるものである。口縁外側の釉が紫褐色になり、またその内側の縁は黄ばんでみえるのは、いずれも釉が流下して薄くなっているためで、外側はとくに薄くなって素地の鉄分が焦げ、紫褐色になったものと思われる。足先は無袖で結褐色に焦げている。太い頭の付根や足の付根のあたりの袖だまりには、失透釉の宝石のような味わいがよくあらわれている。整った姿といい、紫がかった釉調の見事さといい、いわゆる鈞窯の遺例の中でも出色のものである。

青磁下蕪瓶(十二一十三世紀) 官窯 国宝 Vase with globular body, tall cylindrical neck with flat rim. Covered with bluish celadon glaze. Kuan ware. 12th-13th century. 高23.5cm 口径8.9cm 底径10.2cm 鎌状に開いた口部からしだいに広がる頸、蕪形の胴、 それを受けるやや高く大きい高台に至るまで、見事な比例を保つ形はまことに美しい。北宋期のような緊迫感のみなぎった作振りではないが、整美の造形ということでは一歩まさるであろう。判然としたことはわからないが、 南宋都城杭州に官窯として設置された修内司窯の作ではないかと推定されている。しかし、修内司官窯と龍泉窯の青磁とは、基本的な作風はほとんど変わらないので、 両者の判別はきわめてむずかしく、今日では一般に作振りのすぐれた上手の器を官窯の製とする主観的な仮説によって類別されているが、かつて米内山庸夫氏が発掘した杭州修内司官窯跡から採集された破片を観察すると、 修内司のそれがすべてにおいて龍泉の青磁をしのぐという仮説は、必ずしも妥当ではないように思われる。しかし、ここでは従来の仮説に従って官窯とした。 わが国に、龍泉窯の作を主体に南宋の青磁は多量に伝世し、ことに花生にはすぐれたものが多いが、この下蕪花生のような作振りのものは、今までのところ他に例をみない。似た姿のものはあるが、ここまでリファインされたものはない。ことにあたかも蕪のような形の胴の柔らかさに満ちたまるみは印象ぶかく、粉青色を呈した青磁の色も抜群である。露胎の畳付はやや灰色を帯びた白磁胎をみせている。

青磁鳳凰耳瓶銘萬聲 (十二一十三世紀) 龍泉窯国宝 Mallet shaped vase with two handles in the shape of phoenix. Covered with greenish celadon glaze. Known as Bansei. Lung-ch'an ware. 12th-13th century. 高30.7cm 口径11.0cm 底径11.4cm 頸の左右に鳳凰をかたどった耳をつけた南宋時代の龍泉窯の青磁花瓶の中では、古来第一の名作として伝えられたもので、京都山科の毘沙門堂に伝来し、「月千聲又萬聲」の詩にちなんで、後西天皇が「萬聲」と命名されたものであり、他に近衛家に伝来したものが「千聲」(図210) と名づけられている。 伝世の青磁鳳凰耳花生は大小各種あるが、これは五島美術館や東京国立博物館(松永安左衛門氏寄贈)に蔵されているものとともにもっとも大作に属するもので、安宅コレクション (図209) や、畠山記念館所蔵の作例がそれに続く大きさである。中では、この花生は形姿のよさは抜群であり、ことに胴のふっくらした張りは他にないもので、一段と大らかさを高めている。 この種の鳳耳瓶はすべて龍泉窯の作と推定されているが、米内山氏の修内司窯跡採集の陶片中に小振りの鳳耳瓶がみられるので、中には修内司の製があるかもしれない。

曜変天目茶碗 稲葉天目 (十二一十三世紀) 建窯 国宝静嘉堂 Bowl, stoneware with iridescent spotted black glaze, named Yohen Temmoku in Japan. Known as Inaba Temmoku. Chien ware. 12th-13th century. Seikado, Tokyo. 高7.2cm 口径12.2cm 高台径3.9cm 淀の稲葉家に伝来したので、一に稲葉天目の名で知られている。曜変は建盞 (福建省建窯) の中の最高のもので、見込みの星文風の斑文が窯変なので、星文にちなんで曜変とよんでいる。曜変はわが国に四点(静嘉堂、藤田美術館,大徳寺龍光院,前田家伝来) あるだけで、欧米はもとより本場の中国にもないきわめて貴重なもので、 中国陶磁の世界的な至宝とされるものである。 稲葉天目は曜変の中でも抜群の出来で、見込み一面漆黒釉の地に、大小さまざまな結晶の斑文が不規則に群をなして浮かび、その回りに玉虫色の美しい虹彩が暈状にかきあらわれている。この虹彩は釉面に生じた一万分の一ミリというきわめてうすい膜が、プリズムの作用をして光線を分解し、虹色の光彩を放つのである。 大正七年、稲葉家の売立で小野家の蔵となったが、当時の入札で十六万八千円となり、その時代としては記録的な高値として評判になった。その後、岩崎家に移り、 戦後、同家から静嘉堂に移管されて、今日に至っている。

白釉黑花牡丹文瓶(十一一十二世紀) 磁州窯 Vase in Mei-p'ing style, decorated with peony spray patterns carved through the iron black slip to the white slipped body. Tz'u-chou ware. 11th-12th century. Eisei Bunko, Tokyo. 重文 永青文庫 高40.2cm 胴径19.8cm 底径9.4cm いわゆる磁州窯の白地黒掻落手の秀作として世に名高いもの。鉄絵具を器面全体にかけてから、文様を鋭い刃物で線彫し、地の部分を丹念に掻き落として白地を出し、 透明釉をかけて焼き上げている。文様より白地の所がはるかに多く、また牡丹の折枝の文様自体、なかなか複雑なものであるから、落しはそれだけ根気のいる仕事だったにちがいない。この梅瓶は意匠といい、器形といい、 格別に洗練された趣があり、そうした緊張を持続させるに足りる何か特別の製品だったのであろう。ともかくこれは独特の品格をそなえた、類例のない磁州窯の傑作である。

ほか

★状態★ 月報付き。(経年並ヤケあり) 1977年のとても古い本です。 函入、函は経年ヤケしみ、背の帯のあった部分の色が少し薄くなっています。 カバー付きの外観は経年並、天小口経年ヤケしみあり。 本文カラー図版数ページ余白部に全体的なしみあり。 他は経年並ヤケしみがそれなりにありますが、目立った書込み・線引無し、 カラー写真図版良好、問題なくお読みいただけると思います。(見落としはご容赦ください)

<絶版・入手困難本>オークションにも滅多に出ない、貴重な一冊です。 古本・中古品にご理解のある方、この機会にぜひ宜しくお願いいたします。

★お取引について★ ■商品が到着しましたら、必ず「受取連絡」のお手続きをお願い申し上げます。 ■中古品です。それなりの使用感がございます。 モニタのバックライトの作用により、写真画像は実際よりきれいに見えがちです。 ■絶版・廃盤、一般の書店で販売されない限定販売、 書店や出版社で在庫切れである、またはその他の理由により、 定価に関係なく相場に合わせて高額となる場合があります。 ■「かんたん決済支払明細」の画面を保存・印刷することで領収書に代えさせて頂きます。 ■PCよりの出品です。携帯フリマサイトのようにすぐにご返信はできかねます。 ■かんたん決済支払期限が切れた場合、落札より一週間以内に連絡が取れない場合、 落札者都合にてキャンセルいたします。 ■土・日・祝日は、取引ナビでの応答・発送をお休みしております。 他に連絡・発送のできない日は自己紹介欄に記載しております。 ■万一、商品やお取引に問題があった場合は、いきなり評価ではなく、 取引ナビにてご連絡ください。 誠実に対応いたしますので、ご安心いただけますと幸いです。

■上記の点をご了承頂ける方のみ、 ご入札くださいますようお願い申し上げます。

★商品の状態について★ Yahoo!オークションが定める基準をもとに、出品者の主観により判断しています。 以下は公式ページより選択の目安より転載します。

新品、未使用…未開封の新品、または購入から時間がたっていない一度も使用していない商品 未使用に近い…中古ではあるが数回しか使用しておらず、傷や汚れがない 目立った傷や汚れなし…中古品。よく見ないとわからないレベルの傷や汚れがある やや傷や汚れあり…中古とわかるレベルの傷や汚れがある 傷や汚れあり…中古品。ひとめでわかるレベルの大きな傷や汚れがある 全体的に状態が悪い…中古品。大きな傷や汚れや、使用に支障が出るレベルで不具合がある。ジャンク品など。

他にも出品しています。ぜひ御覧ください。 ↓↓↓出品中の商品はこちら↓↓↓Click here!

(2025年 2月 20日 21時 26分 追加)

サイズ : 約31x22.5x4cm

![[即決・送料無料]木葉天目 茶碗 共箱 陶? 陶あん窯 京焼 土渕善亜貴](https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0101/user/d0c856e5d25e2369d3f14c6fcdc28d81c1e3d9c6b4e81e46b87a4d081fe1f33d/i-img600x450-17364872631743xqe44m528548.jpg?pri=l&w=600&h=600&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200)